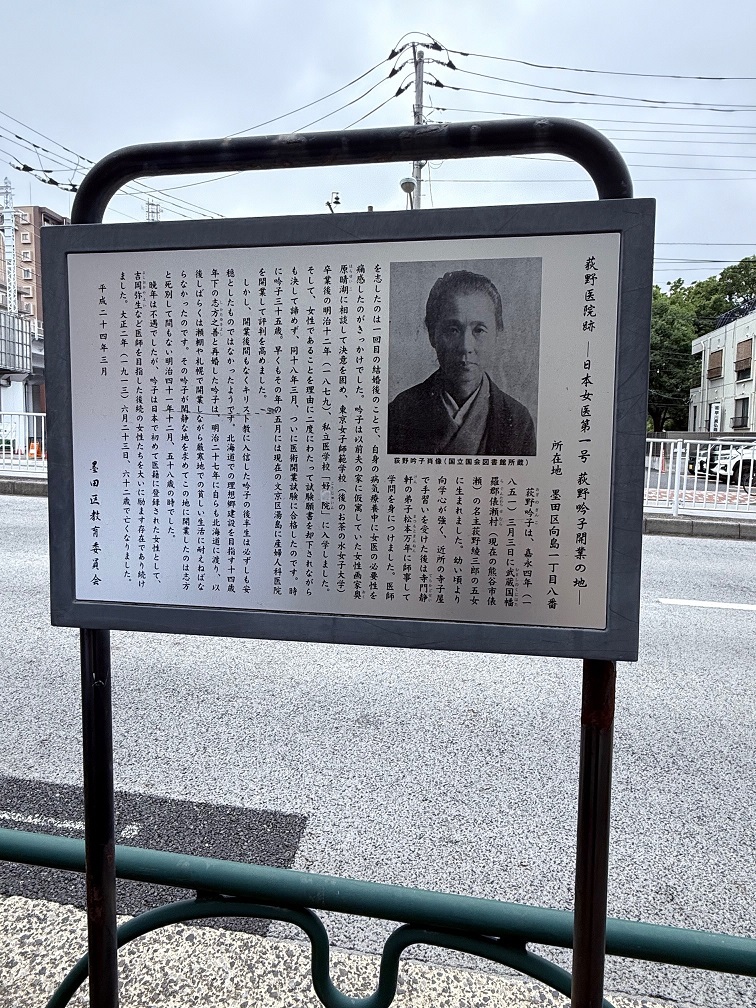

日本最初の女性医師 1851~1913年

国立国会図書館『近代名士之面影第1集』大正3年:矢部信太朗編より転載 |

||

| ※画像をクリックすると拡大表示します。 |

荻野吟子は、嘉永4年(1851)3月3日、俵瀬村の名主を務める荻野綾三郎とかよの間に五女として生まれました。

幼少より学問を好み、寺門静軒の影響を受け、両義塾に通い、高弟で漢方医の心得のある松本万年によって才能を磨かれました。23歳のころに上京、明治初期、女性は医師への道が閉ざされていましたが、数々の困難を克服して明治18年医術開業試験に合格。日本公許登録女性医師第1号となり、34歳にして東京・本郷湯島で開業しました。

明治19年(1886)には、患者の貧困や社会習慣等の問題を感じるようになり、本郷教会の牧師海老名弾正から洗礼を受け、キリスト教に入信しました。明治23年(1890)には、牧師の志方之善と出会い結婚しました。

その後、北海道瀬棚郡今金町神丘にある入植地インマヌエルの丘に移住し、明治30年(1897)せたな町瀬棚区本町に荻野医院を開業して、産科・小児科の診療を行いました。

明治38年(1905)夫が急逝したことにより帰京して、東京本所(現・墨田区向島一丁目8番)で婦人・小児科の荻野医院を開業しました。

その際、北海道での厳しい生活を案じて歌を詠んでいます。

「窓たたく 夜半の嵐に ねぎめして としべつ原の 寒さいかにと」

大正2年(1913)6月、63歳の生涯を閉じ、葬儀は本郷教会の海老名弾正牧師により執り行われ、雑司ヶ谷の墓地に葬られました。

その生涯は渡辺淳一の小説「花埋み(はなうずみ)」などで広く世に紹介されています。昭和46年には「荻野吟子生誕之地」(俵瀬580)が指定記念物史跡に指定され、平成18年5月には、生誕の地に荻野吟子記念館がオープンしています。

|

|

|

|

| 今金町インマヌエルの丘発祥碑 | 今金町吟子・之善住居跡 | せたな町荻野吟子開業跡 | 墨田区向島荻野吟子開業の地 |

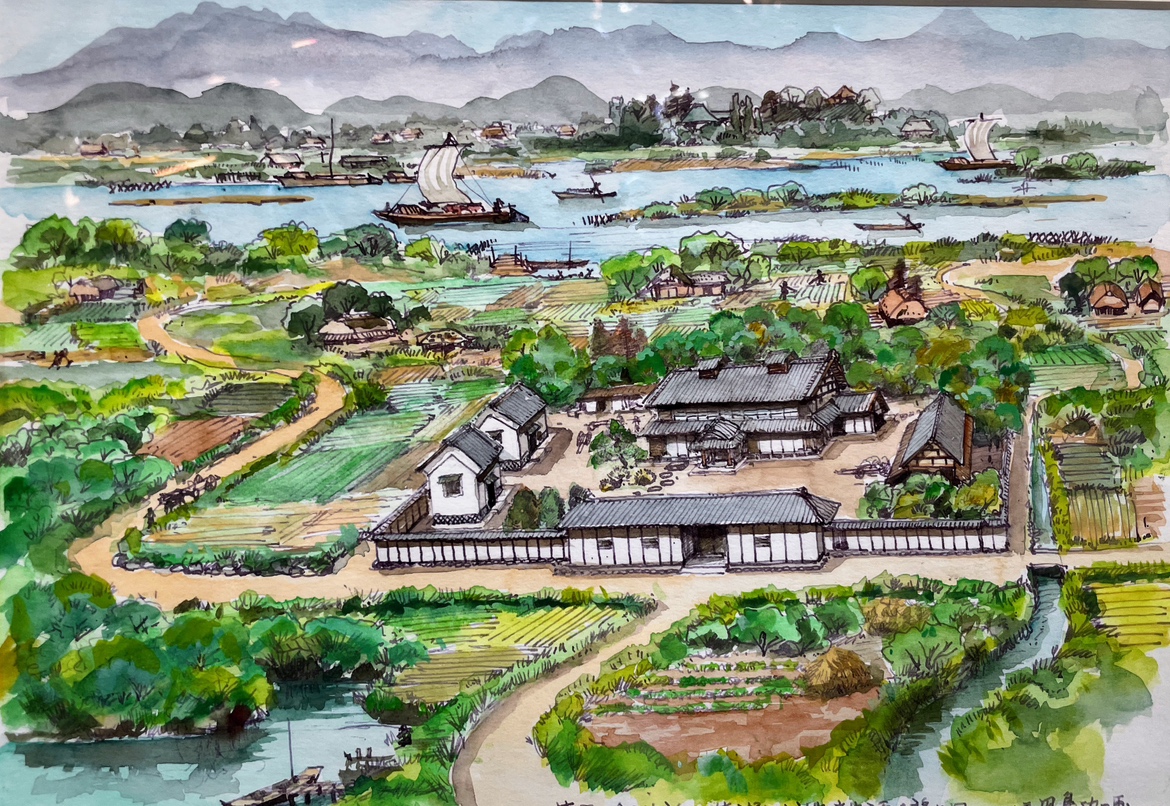

荻野吟子の生家

荻野吟子の生家を、南上空から描いた水彩画で、現在は利根川の堤外となっている吟子の生家が復元的に描かれています。 俵瀬村の名主を務めた荻野家は、広い敷地に寄棟造の長屋門と笠塀で囲まれています。中央に瓦葺2階建ての母屋、西側に2棟の蔵、東側には納屋が建てられています。母屋の屋根には養蚕用の高窓(抜気窓)が2つ設けられています。 屋敷の北側には防風林が植えられており、東側には利根川に注ぐ小川が流れ、南西には池があります。 周囲は、茅葺屋根の家々と畑があり、様々な作物が植えられています。 屋敷の裏手には、葛和田渡船場の桟橋があり、利根川には、江戸からの物資を運ぶ帆掛け船が上っています。対岸は、赤岩村の集落で、森の中には、生家の長屋門を移築した光恩寺の屋根が見えます。 遠方の山並みは、男体山をはじめとする日光連山が描かれています。

|

| 「荻野吟子生誕地俵瀬から対岸赤岩を望む」 田島功一画 熊谷市立荻野吟子記念館蔵 |

荻野家長屋門

吟子が東京本郷で荻野医院を開業した明治20年頃、実家の建物を整理することとなり、荻野家の近所に住んでいた光恩寺の檀家の斡旋により移築された。当初は茅葺屋根だったが、平成13年(2001)、吟子誕生150年時に改修され、瓦葺となっている。国登録有形文化財(建造物)。

|

| 群馬県千代田町光恩寺に移築された荻野家長屋門 |