胃袋からの占領政策 「コメ食低脳論」も

食料自給率が下がった理由として、よくいわれる誤解がある。「食生活が洋風化したから仕方がない」というものだ。まさにその通りで、国内の農地ではつくりきれない需要が出てきた。ではなぜ食生活がこんなに変化したのか? 自然に変わったのではなく、全部米国が変えたのだ。それは米国の要請で貿易自由化を進め、輸入に頼り、日本農業を弱体化させる政策の結果だ。

食料自給率が下がった理由として、よくいわれる誤解がある。「食生活が洋風化したから仕方がない」というものだ。まさにその通りで、国内の農地ではつくりきれない需要が出てきた。ではなぜ食生活がこんなに変化したのか? 自然に変わったのではなく、全部米国が変えたのだ。それは米国の要請で貿易自由化を進め、輸入に頼り、日本農業を弱体化させる政策の結果だ。

極端な例をいえば、江戸時代は鎖国政策だから自給率は100%だった。当時は海外からものが入ってこないから、国内にある資源をすべて循環させ、食料も経済も全部回していた。当時この循環型農業に世界中が驚き、日本は高い評価を得ていた。日本にはそんな循環型社会の実績があるということも今こそ思い出さなければいけない。

ところが戦後、食料難と米国の余剰穀物処理への対処として、日本は早い段階で大豆、トウモロコシ(飼料用)の実質的な関税撤廃を受け入れさせられ、それによって伝統的生産は壊滅する。輸入数量割当制は形式的に残しつつも、大量の輸入を受け入れた小麦などの品目でも、輸入急増と国内生産の減少が加速し、自給率の低下が進んだ。小麦は85%、大豆は94%、トウモロコシは100%に達するほど輸入依存度が高まったことは、貿易自由化が日本の耕種農業構造を大きく変えたことを意味する。

米国はそれでも飽き足らず、主食のコメを問題視し、いつの世にもいる「回し者」を使った。慶應大学医学部の林髞(たかし)教授は、ベストセラーになった自著『頭脳』で「コメ食低脳論」を説き、日本人が欧米人に劣るのは主食のコメが原因であるとし、「大人は運命として諦めよう。しかし、せめて子どもたちだけは小麦を食べさせ、頭脳のよく働く、アメリカ人やソ連人と対等に話のできる子どもに育ててやるのが本当だ」とのべた。科学的根拠はなく、そんなバカな話があるかと思うが、大手メディアもこぞってこれを煽り、すっかりマインドコントロールされてしまった。

極めつけが、学校給食だ。私たちの世代は、米国から送られてくる不味いパンと、牛も飲まないような脱脂粉乳を鼻をつまんで飲まされた。そうして短い間に伝統的な食文化を変化させられてしまった民族というのは世界史上でもほとんど例がない。

日本各地でおこなわれた「洋食推進運動」「栄養改善普及運動」「食生活改善協会」というのも全部米国の資金でやられたことだ。学校給食会をつくったのもGHQ(連合軍司令部)で、だから単価を安くして米国の小麦や肉しか買えないようになっている。

米国飼料穀物協会が日本で肉食化キャンペーンを仕掛けたのは、日本人が肉食になれば米国の飼料穀物(大豆、トウモロコシ)がはけるからだ。これらの強烈なキャンペーンが功を奏して、我が国ではコメ消費量が減少し始め、コメ余りから水田の生産調整へとつながっていく。

農水省も最近、食生活を和食中心にすれば63%まで食料自給率が上がると計算(平成18年食料自給率レポート)し、和食文化の推進をやろうとしたが、すぐに抹殺された。それは日本にもっと農産物の輸入自由化をさせるという流れに反するからだ。「余計な計算をするな」という圧力がかかったことを意味している。

日本農業は過保護か? 実態はまったく逆

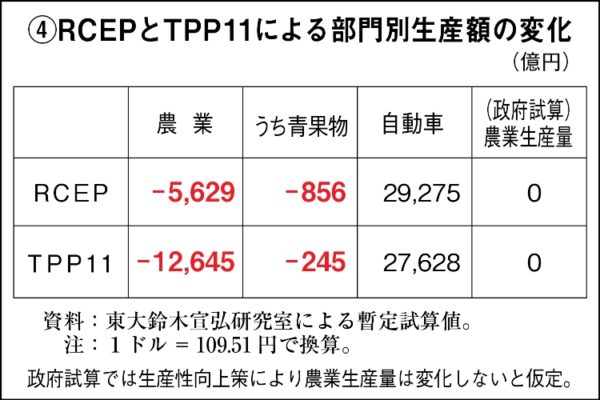

政府が使っている計量モデルで実際に計算すると、TPPやRCEPなど大きな貿易自由協定を一つ決めるごとに自動車は3兆円もうかり、農業は1兆数千億円の損失というふうに膨らんでいくシステムになっている【表④参照】。

彼らはそれを進めるためにメディアを通じて刷り込み政策をやる。「日本の農業は過保護に守られて弱くなった。だから規制撤廃や貿易自由化で競争に晒して、ショック療法をやれば力が付くのだ。世界はそれで伸びている」と。実態はまったく逆だ。世界は農業を守るためにどれだけ戦略的に保護しているか。

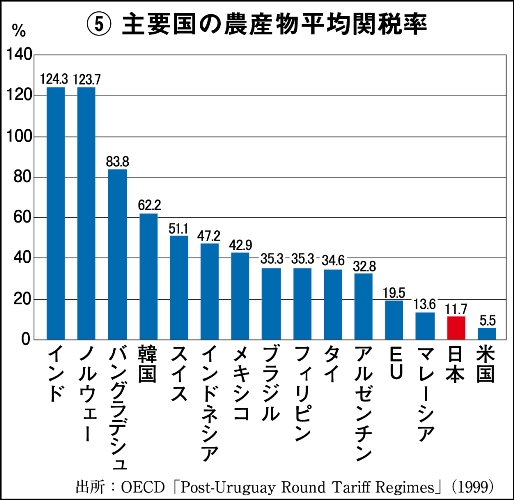

「日本の農業は世界で最も高関税で守られた閉鎖市場」というが、食料自給率37%の国のどこが農業鎖国なのか。農産物の関税が高いわけがない【グラフ⑤参照】。

「政府が価格を決めて農産物を買い取る遅れた農業保護国」というのも、それを唯一やめたのが日本であって、他国の方が自国農業を徹底的に保護している。欧米各国は、農産物の価格を維持したうえで、農家への直接支払いも併用し、したたかに現場を死守している。日本だけが価格維持をほぼ廃止した。

「農業所得は補助金漬け」というのも嘘で、日本は米価低迷で相対的に補助金の割合が高まっているが、それでも3割。欧州ではほとんど農業所得の100%が補助金だ。たとえばフランスの農家のデータでは、主食である小麦130㌶の経営が赤字になると、そこから補助金が出てコストとの差額部分を補填するので、所得に占める補助金の割合は235%という計算になる。命を守り、環境を守り、地域コミュニティや、国土、国境も守っている産業をみんなで支えることは世界の常識なのだ。

崩される質の安全保障 危ないものは日本へ

さらに共有すべきことは、米国政府の後ろにいるのは米国の穀物メジャーだけでなく、グローバル種子農薬企業がおり、彼らの標的にされているということだ。遺伝子組み換え(GM)食品と除草剤をセットにして世界で莫大な利益を上げたM社などがあげられる。彼らは、世界中で自分たちの種を買わないと生産ができないようにしてコントロールする法制度をつくろうとしたが、農業者や市民から猛反発を受けて難しくなった。そこで目を付けたのが従順な日本だ。彼らにとっては、まさに「ラスト・リゾート」だ。

日本では、農家の自家採取(畑でできた種を農家が自分で採取すること)を制限する種苗法などの法律改定をした。その理由としてよくいわれる「自家採取を許してシャインマスカットが中国や韓国に取られたから、それを守るためだ」というのは事実ではない。農家に自家採取を認めたからシャインマスカットが海外に渡ったということはない。シャインマスカットが海外に行ったのは、5年以内に現地の国で日本政府が品種登録、商標登録しておけば取り締まれたのに、それを日本政府が怠っただけの話だ。

さらに来年4月からは、日本でも「遺伝子組み換え(GM)でない」の任意表示が実質できなくなる。もし「非GM」表示の豆腐から、ごく微量でも輸入大豆の痕跡が見つかったら、業者を摘発することになったからだ。流通業者の多くは輸入大豆も扱っているから、微量混入の可能性は拭えない。これを日本にやらせたのも米グローバル種子企業だ。その要求通りに消費者庁が動いて、あたかも「消費者を守るため」であるかのような名目でやる。だが実態は、 「表示の厳格化」といいながら、できるだけ遺伝子組み換えでないものを使おうとする業者の努力は見えづらくなり、消費者の商品選択の幅も狭まってしまう。

日本ではGM食品の表示が「5%以上の混入」に限って義務づけられてきたが、それでも「0・9%以上」に表示義務を課しているEUよりもはるかに緩い。一方、米国では表示義務がない。さらに米国では「GMではない」と表示すると、「米国が安全だと認めたGM食品を危険だと消費者に誤認させる」としてグローバル種子企業が業者を提訴する。それと同じルールを日本に押しつけているのだ。

さらに米カリフォルニアでは、GM種子とセットのグリホサート(除草剤成分)で発がんしたとして、グローバル種子企業に多額の賠償判決(規制機関内部と密接に連携して安全だという結論を誘導しようとしていた内部文書が判明)がいくつも下り、世界的にグリホサートへの規制が強まった。

日本では『ラウンドアップ』として売られ、除草剤として使われている。だが、米国ではこれを大豆、トウモロコシ、小麦に直接散布して収穫する。そして日本人は世界で最も米国の穀物に依存しており、GMとグリホサートを世界で最も摂取しているという基本的な問題がある。

ところが日本は2017年、世界の動きに逆行してグリホサートの残留基準値を極端に緩和した。小麦は6倍、そばは100倍だ。日本人が食べても大丈夫な基準がなぜいきなり100倍になるのか。残念ながら日本人の命の基準値は米国の必要使用量から計算されていると思わざるを得ない。

さらにゲノム編集。生物のDNAを切り取って、特定の遺伝子の機能を失わせる技術だが、「これは遺伝子組み換えではない」という間違った認識にもとづき、「審査も表示もするな」という米国の要請を受け入れ、完全に野放しになった。血圧を抑えるGABAの含有量を高めたゲノムトマトについて、さすがに消費者の不安を懸念したのか、まずは家庭菜園4000軒に配り、今年からは障がい児童福祉施設、来年からは小学校に無償配布して育てさせ、給食や家庭に普及させようとしている。

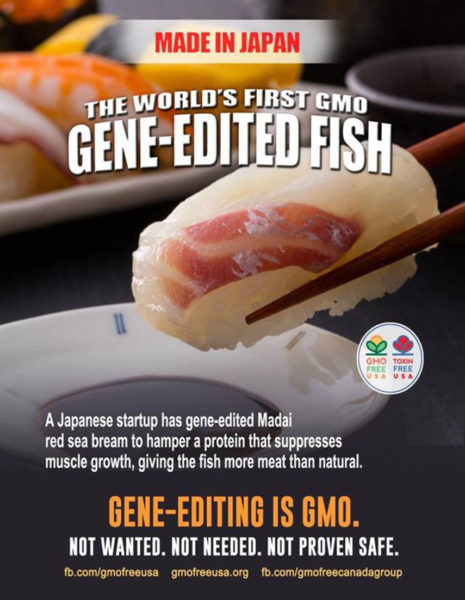

米国消費者団体のポスター「要らない」「必要ない」「安全性が確認されていない」

安全性の懸念が払拭されておらず、ゲノムを切り取った細胞の一部が癌化しているとか、新しいタンパク質ができてアレルギー反応を起こすなどの研究結果が報告されており、世界的にも慎重な対応が多いなか、消費者の不安を和らげてスムーズに普及させるため子どもたちを突破口(実験台)にする食戦略を「ビジネスモデル」として国際セミナーで発表までしたのが日本だ。

そして、うまく浸透させた暁に、その利益は特許を持っている米国のグローバル種子農薬企業に入る。日本では戦後すぐに学校給食を通じておこなわれた「胃袋からの占領政策」が今も形を変えて続いているといえる。

この大きな流れに対して、政治は怖くて対応できずにいるならば、私たちもまずは学校給食から、地元の安心・安全な食物を提供する仕組みをつくっていくことで、このような米国の思惑が入り込む余地をなくし、子どもたちの健康を守り、地元の生産者も守る素地をつくっていくことができないか。学校給食はとても大事なキーワードになる。

日本はゲノム編集を動物に実用化した世界で最初の国となり、ゲノム編集された肉厚なマダイやトラフグが、すでに寿司のネタとして出回っている。日本ではあまり知られていないのに海外では広く認知され、米国の消費者団体はポスター【写真】までをつくって「もう日本の寿司は食えねぇ」と発信している。日本人が知らないうちに日本の食品は「世界最先端」になってしまっている。

身動きつかない農水省 職員は断腸の思い

このような現状から農水省への批判も強いが、そもそもTPPをはじめ国内農業市場の自由化は、農水省にとって長年の努力を水泡に帰すもので、あり得ないものばかりだ。米グローバル企業や日本の大企業が、官邸に「規制改革を通じてやれ」といえば、政治も行政も生産者団体も文句の一つもいえずに決まってしまう構造になっている。

多くの農水省職員は種子法を廃止したいとは思っていないが、官邸から「お前の宝にはお前が手を下せ。説明もお前が考えろ」と命じられ、夜な夜な断腸の思いで泣いて泣いて、翌日しどろもどろの説明を国会でやって怒られる――という現実がある。

それに耐えられなくなった畜産の担当局長が官邸に行ってS官房長官に「これはやり過ぎです。生産者、消費者みんな困りますからやめていただきたい」と直談判したら、「よく言った」ということでクビになった。課長も「お前も一緒に来ていたな」ということで飛ばされ、みんな震え上がった。とくに長らく務めたS官房長官とH官房副長官の2人が強烈に怖い。

これを逆に利用するパターンもあり、しばらく干されていたが「私は寝返ります。日本の農林水産業を潰します。農水省もなくします」と宣言して官邸の信頼を勝ちとり、事務次官に任命された人物もいる。そして、省内の人望が厚かったものの、官邸が握っていた数年前の女性スキャンダルをマスコミに流されて動きを封じ込められた次官もいる。「人事と金とスキャンダル」――これを使いこなすものが官邸に入り、現場を抑えつける。残念ながら人事で生き延びた人は少ないのが実態だ。

新しい流通網の構築を 買い叩きから構図の脱却

生産者の所得が低いことに加え、生産コストが上がっているのに農産物価格が上がらない買い叩き構造にも問題がある。

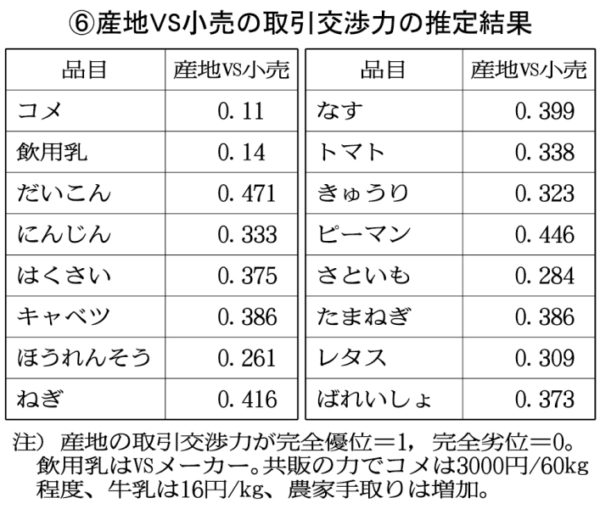

つまり小売大手が強すぎて、全品目が買い叩かれている【表⑥参照】。上の表で、数値が0・5を下回れば農家が買い叩かれていることを示している。仲卸業者によれば「まずイオンがいくらで売るかを決め、そこから逆算して農家にいくら払えるかが決まる。それがすべてで、農家のコストは関係ない」という。これでやっていけるわけがない。

この大手流通と違う流れを作らなければならない。産直やフェア・トレードのような独自の流通網を強化して、正当な値段で安全でおいしいものをみんなで支えることがなければ自分の命も守れない。農漁協や生協などの協同組合・共助組織に、今最も重要な役割を果たすことが求められている。

社会のプレイヤーを「私」「公」「共」に分類すると、「私」は「今だけ、金だけ、自分だけ」の強欲な人たち、「公」は政治行政、「共」は協同組合などの相互扶助組織・地域共同体・市民組織だ。「私」が「公」を買収してみんなからむしり取ろうとしているこの構造に対抗するためには、「共」が踏ん張って社会を守ることであり、それが社会を変える原動力になる。

「今だけ、金だけ、自分だけ」で、生産者から買い叩き、消費者には高く売ってマージンを得るのではなく、そこに協同組合がとってかわることで、生産者にはより高く、消費者にはいいものを適正な価格で出すことができる。

それに逆行するのが、「民間活力の活用」などといって規制緩和を進める「MTNコンビ」に代表される強欲な人たちだ。「国家戦略特区」で規制を撤廃したH県Y市の農地を買収したのも、森林二法で民有林・国有林を盗伐(植林義務なし)してバイオマス発電したり、世界遺産の山を崩して風力発電をするのも、漁業法改定で他人の漁業権(財産権)を強制的に無償で没収して洋上風力発電に参入するのも、S県H市やM県の水道事業を「食い逃げ」する企業グループに入っているのも、同一企業である。

そして彼らが入っている規制改革会議では、今年から全国の農地を巨大企業がどこでも買えるように決めてしまった。新規参入する農家が買えるようになるならまだしも、彼らは日本の農地を買い占めて転用し、それを海外企業に売ってもうけようとしているきらいがある。ピンハネ・ビジネスのために日本が売り飛ばされているのが実態だ。

農薬基準値は大幅緩和 ホルモン剤投与の肉も流通

量販店に並ぶ米国産牛肉

量だけでなく質でも食の安全性が脅かされている実態として象徴的なのは、1975年、禁止農薬(イマザリル)がかかった米国産レモンを海洋投棄したことが米国の逆鱗に触れて「自動車輸入を止めるぞ」と脅され、日本は「禁止農薬でも収穫後にかけると食品添加物(防カビ剤)と見なす」というウルトラCの分類変更で散布を認めた。だが今度は、食品添加物をパッケージに成分表示(義務)することさえも「不当な米国差別」といわれ、現在交渉が継続中だ。

同じことが最近、米国産ジャガイモをめぐる動きでも起きている。これまで「米国産ジャガイモには虫がいて、日本に広がると全滅するから絶対にダメだ」といっていたのに、2020年、生食用ジャガイモの全面輸入解禁に向けた協議を開始した。

しかも、動物実験で発がん性や神経毒性が指摘されている農薬(殺菌剤)ジフェノコナゾールを、これも「防カビ剤」として食品添加物に分類変更し、その残留基準値を従来のなんと20倍に緩和した。またGMジャガイモの4種類を立て続けに認可した(外食には表示がないのでGMジャガイモかどうか消費者は判別できない)。

ジャガイモについては長い米国との攻防の歴史があり、要求リストは従来から示されてきた。歴代の担当課長は「絶対に許さない」と踏みとどまってきたが、その度にクビになってここまできた。「ジャガイモよ、お前もか…」という事態だ。

さらにはホルモン牛肉だ。成長ホルモン「エストロゲン」は、乳がんの増殖因子ということもあって日本国内では使えない。だが米国では使用され、輸入牛肉の検査はザルだ。EUは米国産牛肉を禁輸している。だからオーストラリアはEU向けの牛にはホルモン剤を注入しないが、日本向けにはしっかり投与する。4割も安くつくれるからだ。

EUで食べるオージービーフはホルモン・フリー(不使用)だが、日本では米国産だけでなく、豪州産もニュージーランド産もカナダ産も全部ホルモンが入っている。日本の検査はザルだから「危ないものは日本へ」ということになってしまうのだ。

最近では米国内でも食の安全を考える消費者が増え、通常より4割高いホルモン・フリー肉の取り扱いが急増しているといわれ、ホルモン剤を使った牛肉は日本に運ばれる。日本では、日米貿易協定で牛肉価格が半額になったことで、協定発効の2020年1月だけで米国産牛の輸入は1・5倍に伸びている。悲しいことに、みんな安さに喜んで飛びついてしまっているわけだ。

さらに「ラクトパミン」(牛や豚のエサに混ぜる成長促進剤)。これは世界では有名だが、日本では知られていない。この成長促進剤は人間に直接中毒症状を起こすということで、EUだけでなく、中国やロシアでも国内使用と輸入を禁じている。台湾では大問題になり、米国産豚肉輸入に反対する国民的な抗議デモが起きて輸入禁止になったほどだ。

そんなことも露知らず、日本では一般的に食べられている。しかもこのラクトパミンなどの安全性基準については、安全基準を定める国際的な権威であるコーデックス委員会で揉めに揉めたため、最後は投票に持ち込まれ、米国の企業によってカネで安全基準が買い取られた。このとき日本の厚労省の方が座長だったのだが、関係者からは「国際的権威がこれでは情けない…」という話も漏れ聞いている。

乳製品では、M社開発のGM牛成長ホルモン「rBGH(あるいはrbST)」だ。ホルスタインに注射1本で乳量が2~3割も増えるという「夢のような」ホルモンだが、米国で「乳がん7倍、前立腺がん4倍」という研究結果が出て、消費者が動き、スターバックスやウォルマートでは「不使用」を宣言せざるを得なくなった。それが未認可であるはずの日本に素通りで入ってきている。

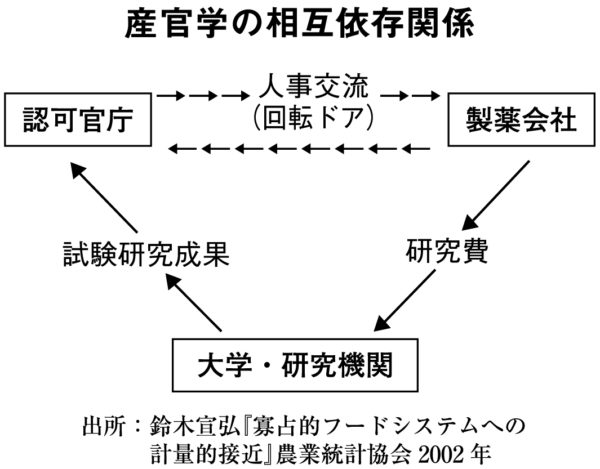

私は農水省職員時代、このホルモン剤の安全性を追って渡米したが、認可官庁も製薬会社も研究機関の大学教授も、まるで同じテープを聴いているかのように同じ言葉をいっていて驚いた。よくみると、安全性を審査する研究機関は製薬会社から巨額の研究費をもらっており、その製薬会社と認可官庁は人事交流(回転ドア)で一心同体の関係という「疑惑のトライアングル」ができあがっている。

私は農水省職員時代、このホルモン剤の安全性を追って渡米したが、認可官庁も製薬会社も研究機関の大学教授も、まるで同じテープを聴いているかのように同じ言葉をいっていて驚いた。よくみると、安全性を審査する研究機関は製薬会社から巨額の研究費をもらっており、その製薬会社と認可官庁は人事交流(回転ドア)で一心同体の関係という「疑惑のトライアングル」ができあがっている。

ホルモン剤を売る製薬会社から莫大な研究資金をもらっている世界的権威の教授が「大丈夫だ」といっているわけで、「大丈夫かわからない」ということだ。こうなると専門家になればなるほど大嘘つきになっているかもしれないということさえ心配しなければならない。

だが恐れずに真実を語る研究者と消費者の行動が、事態を変えていく力になることも忘れてはいけない。米国の消費者たちは、「rBGH不使用」表示が無効化されたときに、安全性の高い本物を生産してくれる生産者を探してネットワークをつくり、独自の流通ルートを確保して、安心・安全な牛乳・乳製品を調達するために徹底的に頑張った。そのため外食や小売大手も「使っていない」と宣言せざるを得なくなり、M社はこの成長ホルモンの権利を売却してしまった。それでも米国農家の3割がまだこれを使っている。その行き先はやはり日本だ。

日本では、GMもゲノムも表示がされなくなり、食品添加物でも「無添加」表示ができなくされ、結局何を食べているのかもわからなくさせられている。でも、米国の消費者のように、本物をつくってくれている生産者を支えるネットワークがあればびくともしない。だから「政治行政が動けなくても、われわれは負けない」ということを自分たちで示す流れを強化することが重要だ。

ところが今、「日本のものなら安全」という神話が崩れつつある。EUの消費者が動き、規制当局と企業が癒着して安全基準を決めているのは信用できないとして、予防原則に基づく厳しい基準を求めた。それでEU農薬基準が強化され、EUへの輸出国もそれに呼応して基準を厳しくした。農水省が調べてみると、日本は世界で最も農薬の安全基準が緩い国の一つになっていた。禁止農薬が一番少ないのも日本だった。EUもしたたかで、EU圏内で作った禁止農薬を日本に販売している。食だけではなく、農薬の危ないものまで日本に売っておけという話になってしまっている。

有機農業が持つ可能性 世界では一大潮流に

EUの消費者が震源地になり、世界では減化学肥料、減農薬、有機(オーガニック)農業の潮流が一大ムーブメントになっている。中国は即座に動いて、今やEU向けの有機農産物の輸出(2020年)は、415万㌧で第1位だ(日本は2㌧で52位)。中国は有機農産物の生産量でも世界3位になっている。日本は耕地面積における有機栽培面積はわずか0・6%と、非常に出遅れている。力の源泉は消費者の意識と行動であり、さらには国の農家支援が重要だ。

そこで出てきたのが農水省の「みどりの食料システム戦略」(みどり戦略)で、2050年までに稲作を主体とした有機栽培面積を25%(100㌶)にまで拡大し、化学農薬5割減、化学肥料3割減をうち出した。私がいたころは有機農業というだけで奇人変人扱いだったので隔世の感がある。関係者の長年の努力が実ったといえる。

しかし目標ができたのはいいが、グローバル農薬企業はさらに先を読み、化学農薬にかわる次世代農薬としてRNA(遺伝子操作)農薬の開発を進め、これを使って日本でビジネスをやろうとしている。そのため日本の有機農業にRNA農薬を認めるという動きになっている。しかも日本はゲノム編集を大推進しているので、同時に有機農業も進めたら、ゲノム編集の種も有機農業に認めなければならないという流れが当然出てくる。これでは有機栽培の本質が損なわれる。

デジタル農業のイメージ図(YouTube動画:Big Brother is Coming to the Farm: the Digital Takeover of Foodより)

さらに「みどり戦略」の目玉は、デジタル農業だ。ここでビジネス機会を狙っているGAFA(GAMA)などIT大手企業が描いている構想はこれ【画像】だという。農地から農家を追い出し、ドローンやセンサーで管理・制御されたデジタル農業で、種から消費まで利益を最大化するビジネスモデルを構築して、投資家に売るというものだ。

しかもビル・ゲイツ氏は、昨年9月の国連食料サミットをデジタル農業のキックオフにしようとして、日本の「みどり戦略」もそこでお披露目している。ビル・ゲイツ氏は今や米国最大の農場所有者になり、マクドナルドの食材もその農場が供給しているというニュースが米国で流れた。彼は日本の農場も買い始めている。農水省がそこまで意図していないにしても、こんな農業を開けて通して、投資家だけが利益をむさぼるような世界に組み込まれていくことを絶対に許すわけにはいかない。

この構想では、有機農業は2035年までは伝統的な技術で低空飛行を続けても栽培面積は1・57%しか増えないが、その後の20数年で進めるデジタル農業で一気に増やしていくんだという議論になっている。それは果たして本当に有機農業なのか? だ。

重要なのは、今ある有機農業の優れた技術を共有して横に展開していくことだ。狭い日本で規模拡大して海外と同じ土俵で戦えるなどという絵空事をいっている場合ではなく、本物をつくり、それを支えていく消費者と生産者の連携による強い農業をつくらなければいけない。「安ければいい」で国内の生産者を買い叩いていけば、そのうちビジネスも食べるものもなくなっていく。そのことを外国はわかっているからみんなで支えているのだ。

消費者が生産守る取り組み 地域からできること

野菜の産直朝市(下関市)

そこでネックになるのは、「環境に優しい農業をやりたくても草取りの労力もかかり、収量も減るのでやっていけないのではないか」という不安だ。だが、無理しない農業、自然の摂理に従った農業を追求していけば、生産要素が最大限の力を発揮し、生態系全体でだんだん収量も上がり、一番効率的だという「アグロエコロジー」という考え方が広がり、すでに実践されている。

たとえば北海道の放牧酪農では、頭数は慣行酪農の半分にも満たないが、農業所得はほとんど変わらないまで得られるようになっている。同じく北海道足寄町の放牧酪農は、江戸時代のように草を循環する手法だが、他のどんな農業よりも経済的であることがわかり、参入希望者が順番待ちになり、町の人口まで増え始めたという。

都府県では、たとえば千葉県のT牧場のように、飼料のトウモロコシを全部コメに替えて、コメ中心で輸入飼料をほとんど使わない方法を定着させ、飼料が高騰してもビクともしない経営を築いている。

稲作では、千葉県のいすみ市が有機米を学校給食用として買い取る政策をしているが、その基になった民間稲作研究所の稲葉光國氏(故人)は、有機栽培でも10㌃当りの所得が慣行栽培の10倍になることを証明した。九州では自然栽培でも収量が増えた実例もあり、四国では慣行栽培から有機栽培に段階的に移行するやり方を生協組合や農協が連携して進めている。だから有機農業に遺伝子操作を認めたり、スマート農業でやるというのではなく、既存の優れた農法をいかにマニュアル化して普及できるかを考えて行くことが重要だ。

いい種を守り、種取りしてくれる農家を守り、できたものをみんなで支えるためにはどうすればいいか――。直売所、産直の強化に加えて、学校給食を公共調達にして地場産物を自治体で買い取る出口をしっかりつくり、本物をつくってくれる生産者を支える仕組みづくりを強化することが必要だ。

それとあわせて、今私もかかわっている国の公共支援の根拠法(ローカルフード法)の国会への早期提出を実現させ、それが超党派で成立すれば、みなさんが地域で立てた計画に対して、自治体レベルの予算では足りない部分を国が出すようにする。

また、公共育種事業の継続、公共種苗の知見を民間に譲渡しないこと、農家の自家増殖をこれまで通り認めることを含む種子条例や種苗条例の議論が地方自治体でおこなわれている。それをさらに広げて、在来種苗の保護・育成、有機栽培などの技術支援、できた作物の活用拡大(学校給食への公共調達など)などを加えた、ローカルフード条例(地域の種から作る循環型食料自給条例)の検討も提案したい。

さらに、すでに慣行農家も含めて潰れそうになっている現実があるわけで、大枠の食料安保対策を確立するため、国民と国の役割を明記した「食料安全保障推進法」を早急に制定する必要がある。今は財務省が勝手に農水予算を決めて「これ以上出せない」と一喝されたら終わりだ。そうではなく、このような法律に基づいて食料にこれだけのお金を投入しなければならないということを財務省をこえたレベルで決めることができないかということだ。

今の給食の単価は安すぎるが、それでも全国の小中学校給食のベースになる部分を国が負担したとしても年間5000億円もかからない。コメ農家が苦しいから、せめてコメ一俵9000円の販売価格とコスト1万2000円との差額を、主食米700万㌧すべてに補填しても3500億円だ。全酪農家に生乳1㌔当り10円補填しても750億円だ。

すごい金額だと思われるかもしれないが、考えてみてほしい。米国からF35戦闘機(147機)買って維持するだけで6・6兆円だ。オスプレイは1機100億円だ。防衛費2倍で5兆円増やすのなら、安全保障の要である食料になぜもっとお金が掛けられないのか――ということだ。

食料を含めた大枠の安全保障予算を再編し、防衛予算から農業・文科予算へのシフトを含めた「食料安全保障推進法」をつくることが必要であり、農業基本法の改定だけでは何もできない。

なによりも生産者と消費者を繋ぐ架け橋となる各地のとりくみをより強化し、そこから新しい提案をどんどんしていくことが重要だ。そこを目指して、今まさに困難に直面しながら頑張っている生産者に寄り添い、支え合う動きをともにつくっていきたい。